La squadra della stazione Concordia porta avanti attività legate a 29 progetti di climatologia, glaciologia, fisica e chimica dell’atmosfera e biomedicina, realizzando anche attività di manutenzione della stazione.

A raccontarci la loro esperienza al Concordia, Gabriele Carugati, Chimico dell’atmosfera e glaciologo, coordina il team del Concordia, Marco Buttu, elettronico della scienza, si occupa degli osservatori di geomagnetismo e sismologia; Mario Lecca, fisico dell’atmosfera, si occupa della previsione di eventi estremi, climatologia e divulgazione; Andrea Traverso, esperto di ICT, è l’uomo che si preoccupa di mantenere il collegamento della base Concordia con l’esterno, in particolare con le strutture di supporto in Europa.

Gabriele, dove siete collocati geograficamente?

Siamo in Antartide, molto vicini al polo sud, a 75 gradi di latitudine sud, a 3233 metri di quota e a 1200 km dalla costa, siamo ospiti di base Concordia, abbiamo il vantaggio di stare in questa bellissima base e il dovere di mantenerla attiva e funzionante per tutto il periodo invernale della missione che va dal primo di febbraio vino alla fine di ottobre, quando arriverà il primo aereo.

Avete due missioni l’anno giusto?

Si, abbiamo la campagna estiva che inizia ai primi di novembre e dura tre mesi, e poi dai primi di febbraio inizia la campagna invernale e stiamo isolati dal resto del mondo fino alla fine di ottobre quando arriverà il primo aereo, poi dipende dall’Antartide, chi comanda è lei.

La vostra vita in questi mesi è tutta dentro la stazione o fate anche escursioni all’esterno?

Le attività all’esterno in Concordia sono giornaliere, ognuno di noi ha i suoi programmi di ricerca da seguire, delle tempistiche diverse di uscita, tendenzialmente per tutta la stagione invernale abbiamo del lavoro esterno da fare e dobbiamo coordinarci per uscire in sicurezza, abbiamo temperature che oscillano tra meno 70 e meno 80 gradi e in funzione del vento la temperatura percepita può essere anche minore, per cui si esce sempre in due, si portano le torce, si ha un contatto radio continuo con la sala radio all’interno della base proprio perché la legge qua è safety first: la sicurezza prima di tutto. Abbiamo dei protocolli da seguire.

Marco, sei alla tua terza missione invernale, un veterano oramai. Quali sono i tuoi compiti alla base?

Si, è la mia terza missione, devo dire che è un’esperienza che non ti annoia. Oltre a progetti di durata limitata, abbiamo degli osservatori di astronomia, di sismologia da far funzionare, noi siamo quasi degli operatori più che dei ricercatori, dobbiamo monitorare gli esperimenti, monitorare la strumentazione, fare in modo che gli osservatori non si blocchino durante la campagna invernale.

Come trascorri la tua giornata?

La giornata più o meno è comune a tutti: facciamo la colazione al mattino, lavoriamo fino alle 12, alcuni escono di mattina altri di pomeriggio, si pranza insieme e ci si ritrova a cena insieme alle 20 poi si sta un po’insieme, facciamo attività collettive e andiamo a dormire. Abbiamo anche il calciobalilla.

Mario, tu ti occupi di agrometereologia e climatologia, ci spieghi questa funzione?

In realtà mi sono occupato di questo in passato, prima di venire qui ho lavorato come meteorologo per la protezione civile, lasciando spazio alla ricerca all’interno di questa attività, attualmente sono in missione con il Cnr, mi occupo di seguire i progetti che riguardano l’esperienza dell’atmosfera, anche noi abbiamo un osservatorio meteorologico che raccoglie dati da 20 anni, ci sono alcune strumentazioni che studiano tutto quello che contempla l’atmosfera, le nubi, le precipitazioni, che qui hanno caratteristiche particolari, anche il mio lavoro consiste nell’assicurarmi che la strumentazione funzioni, nel caso ci siano imprevisti, nessuno strumento metereologico nasce per lavorare a queste temperature. Dobbiamo adottare alcuni accorgimenti anche tecnici, banalmente isolare, riscaldare gli strumenti per permettere il funzionamento durante tutta la stagione invernale.

Capitano gli inconvenienti?

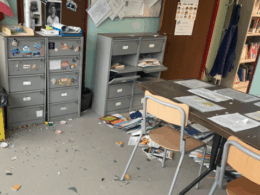

Si, proprio in questi giorni abbiamo uno strumento in riparazione, fa le bizze, stiamo cercando di capire quali azioni adottare, a certe temperature purtroppo è frequente ci siano problemi.

Questa è la tua prima missione?

Si, per me è la prima volta, è stato quasi un caso, quando studiavo fisica non pensavo minimamente di poter partecipare ad una missione del genere, a vivere un’esperienza che reputo per ora stimolante e bella.

Ti è stata proposta, come è nata?

Erano un paio di anni che avevo il pallino di fare un’esperienza simile, quest’anno era quello giusto, però bisogna avere tutte le condizioni favorevoli per poter partecipare ad un progetto simile.

Andrea, a meno 80 gradi non deve essere uno scherzo far funzionare la comunicazione?

Si, si tratta di far funzionare tutte le vie di comunicazione, ovunque siano e assicurarsi che arrivino in Italia, nulla di quello che abbiamo qui è mai stato sperimentato per funzionare in condizioni ambientali estreme, quasi quotidianamente ci sono problemi e bisogna cercare di capire quali sono i problemi e risolverli. Bisogna agire, essere pronti, avere anche molta fantasia.

Gabriele, cosa significa coordinare un team di ricerca e qual è il rapporto con i colleghi francesi?

Il ruolo di coordinatore è per tutto il team, abbiamo anche la dottoressa dell’agenzia spaziale europea che fa degli esperimenti sulle persone, sull’ambiente antartico, per cui ci sono interazioni con tutti i gruppi di lavoro; quello meccanico, idraulico ed elettrico, si occupano di mantenere in funzione quel che serve per poter stare all’interno della base: gli impianti di riscaldamento, la corrente, l’acqua calda e quella potabile. Il mio ruolo è quello di individuare i problemi, raccogliere le informazioni e trasferirle al Coc, il comitato operativo di Concordia in Italia e in Francia con i quali mi interfaccio per ogni problematica e per predisporre le spedizioni successive di attrezzature, pezzi di ricambio, ci sono cose che si rompono, la temperatura è la vera sfida. Oltre questo ho i miei progetti da seguire, io sono glaciologo e tecnico dell’atmosfera, ho le mie uscite i miei campioni da preparare, da imballare, da spedire, ci sono tutta una seria di attività legate non solo alla scienza.

Quando nasce l’iniziativa del Concordia?

Nel 2005 è partita la prima campagna invernale. In realtà abbiamo iniziato nel 2002, ci sono voluti 4 anni per avere questa struttura funzionante, la possibilità di costruire e di lavorare all’esterno c’è solo durante il periodo estivo, da novembre a gennaio, poi dal 2005 è partita la prima campagna invernale e da quel momento la stazione non è mai stata chiusa.

Si parla tanto di cambiamenti climatici, di emergenza climatica: dal vostro osservatorio avete anche voi testimonianza di questo cambiamento?

È una domanda che ci viene fatta spesso, noi non abbiamo una risposta immediata, perché in realtà gli studi che vengono fatti qui sono a lungo termine, con un monitoraggio continuo i dati devono essere messi tutti insieme e valutati, ma sul lungo periodo, non abbiamo un fattore che ci dice ah ok c’è questo cambiamento. Fortunatamente noi qui non abbiamo notato differenze rispetto allo scorso anno, grosse differenze sulla media delle temperature per esempio o sulla qualità atmosferica, nel senso che ci siano meno precipitazioni che poi in realtà sono rarissime qua, non ci sono questi fattori così immediati. Il fatto di essere qui è proprio questo, cioè, portare avanti queste campagne per così tanti anni, serve per poter ricostruire quella che è l’atmosfera del pianeta negli anni precedenti ai nostri.

Il progetto Beyond Epica – coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr e coinvolge dodici istituti di ricerca europei. Oltre al Cnr e all’Università Ca’ Foscari Venezia, partecipa anche l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), incaricata, insieme all’Istituto Polare Francese (IPEV), della gestione della logistica – si occupa di fare un carotaggio di tutto il ghiaccio che è sotto i nostri piedi, son circa tre chilometri e da lì poi riuscire con pazienza ad analizzare ogni singolo spezzone di ghiaccio e riuscire a ricostruire quella che era l’atmosfera, così da capire se siamo all’interno di un ciclo o se ci stiamo spostando sulla tangente. Ci vogliono anni per fare questi calcoli e mettere insieme i dati, si rischia di sbagliare, di essere frettolosi e di non avere dati corretti.

Quali sono secondo voi le caratteristiche personali più importanti, le soft skills che bisogna allenare specie in relazione ad una missione impegnativa come quella del Concordia?

Gabriele: Io negli anni ho sempre coltivato lo spirito di adattamento, già dai tempi dell’università e del dottorato, mi sono sempre infilato in situazioni difficili ed ho sempre cercato di venirne fuori il meglio possibile, e questo mi ha aiutato parecchio ad arrivare fin qua, anche nella fase di selezione, la preparazione professionale è importante, ma quello che conta parecchio è l’adattamento anche dal punto di vista psicologico, la selezione per il buon 50% è un’indagine psicologica e sulle capacità di affrontare problemi anche imbarazzanti e fastidiosi, durante la selezione ci sono state fatte domande a tutti i livelli.

Andrea: sicuramente è importante l’esperienza, ma anche le caratteristiche umane, ognuno deve essere autosufficiente, seconde me si viene qua non solo per motivi professionali.

Mario: anche io credo che al di là delle competenze professionali che comunque non sono scontate in queste condizioni, direi che è fondamentale la socialità, la chiamo intelligenza sociale, dobbiamo avere a che fare con 13 persone che non conosciamo, metterei al primo posto l’empatia, aver a che fare con persone che non si conoscono in armonia e collaborazione.

Gabriele: ognuno di noi ha i suoi alti e bassi, bisogna capire anche il momento dell’altro e cercare di andargli incontro, perché oggi sono io un po’ depresso, domani è un altro che magari prima era euforico, bisogna bilanciare tutte le sensazioni, non è semplice. Un’altra cosa, visto che questa intervista andrà a favore dei ragazzi, bisogna dire la verità: la mediocrità non è premiata, qui si arriva solo se si è il meglio del proprio lavoro, altrimenti non si può affrontare una situazione come questa, sembrano parole pesanti, però dopo 6 mesi che siamo qui e usciamo a meno 80, col vento, col sole o al buio completo, bisogna essere preparati professionalmente, ma avere soprattutto un grande forza mentale.

Ci raccontate un aneddoto, una difficoltà risolta, qualcosa che vi è capitato di dover affrontare?

Gabriele: in realtà abbiamo avuto un problema ad inizio missione, alla terza settimana. Un ragazzo del team, che era fra l’altro un veterano della parte estiva, non è stato bene, ha sottovalutato il mal di montagna che è la cosa più pericolosa nel primo periodo, aveva nausea, tosse, affaticamento, ha sottovalutato la situazione e purtroppo siamo andati a finire all’edema polmonare, ovvero, acqua nei polmoni. Il nostro medico è stata bravissima, lo ha stabilizzato in una piccola camera iperbarica portatile di emergenza che abbiamo qui e fortunatamente, essendo nel periodo estivo, gli aerei vanno e vengono quasi tutti i giorni, abbiamo fatto un’evacuazione medica di emergenza, lo hanno portato alla base italiana sulla costa e da lì è stato trasferito in Nuova Zelanda. In realtà è stato benissimo fin da subito, non ci sono state complicazioni, però ci ha fatto riflettere moltissimo perché questa cosa è successa in un momento in cui c’era la possibilità di evacuare le persone. Se dovesse succedere in un periodo di isolamento, la dobbiamo risolvere per forza qui, nessuno se ne va, nessuno arriva, il discorso che abbiamo fatto all’inizio dell’intervista: la sicurezza prima di tutto è fondamentale, dobbiamo stare molto attenti a tutto quello che facciamo. È un aneddoto iniziale che però ci porta fino alla fine della missione perché ti fa riflettere e ti dà uno spunto per stare ancora più attenti.

Quando rientrate?

Sai che qua c’è il detto “c’est l’Antartique no”, dipende dal meteo, tendenzialmente dovremmo andare via tra il 10 e il 20 di novembre, però vai a capire.

Le missioni italiane in Antartide, finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), sono gestite dal Cnr per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi.

Mariano Berriola

Leggi altre notizie su CorriereUniv